Ab sofort wird das Fach Französisch an der Privatschule MENTOR von Frau Dr. Wienberg unterrichtet.

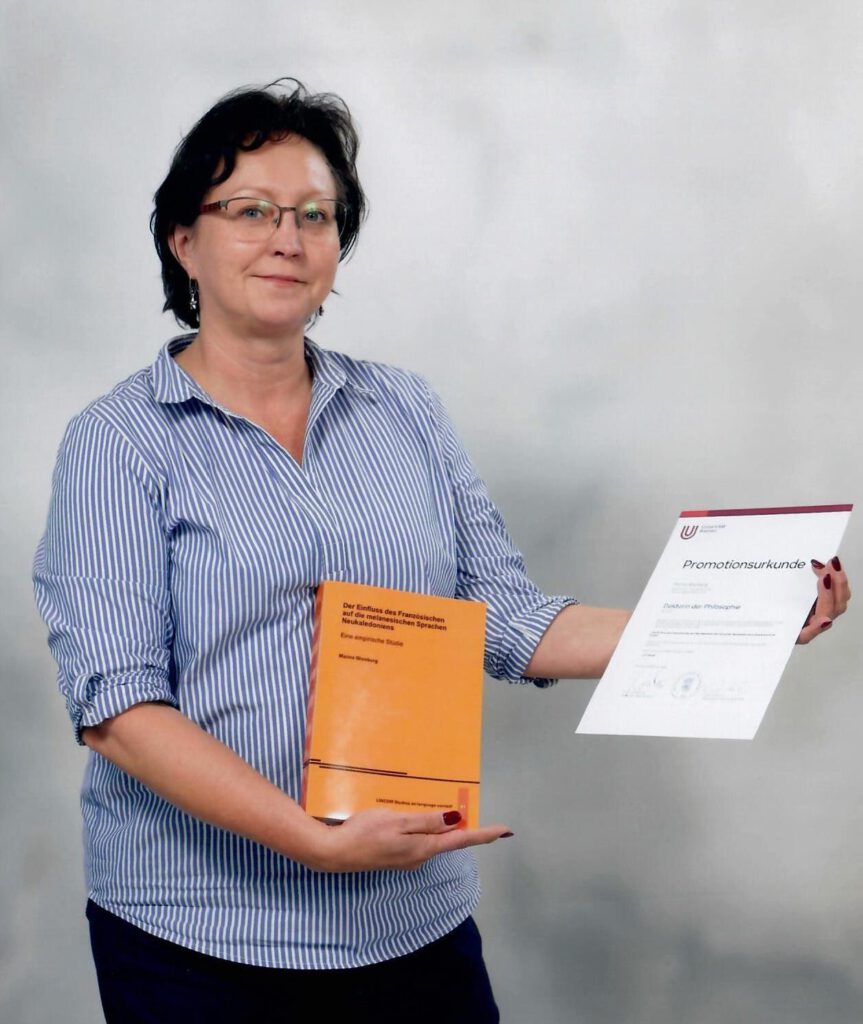

Wir freuen uns sehr, mitteilen zu können, dass unsere Französischlehrerin, Frau Marina Wienberg, ihre Doktorarbeit erfolgreich abgeschlossen, verteidigt und veröffentlicht hat. Damit hat sie den akademischen Titel Doktor der Philosophie (Dr. phil.) erworben.

Die Doktorarbeit trägt den Titel „Der Einfluss des Französischen auf die melanesischen Sprachen Neukaledoniens“ und untersucht, wie die französische Sprache die einheimischen melanesischen Sprachen in Neukaledonien beeinflusst hat. Es handelt sich um eine empirische Studie, das heißt eine Forschung, die auf echten Sprachbeispielen basiert.

Ziel der Arbeit ist es, französische Lehnwörter – also Wörter, die aus dem Französischen übernommen wurden – in drei ausgewählten Sprachen zu finden, zu beschreiben und zu analysieren. Die untersuchten Sprachen heißen Ajië, Paicî und Xârâcùù.

Die Studie entstand im Rahmen eines Forschungsprojekts der Universität Bremen und gehört zum Bereich der Kontaktlinguistik. Dieser Zweig der Sprachwissenschaft erforscht, was geschieht, wenn zwei Sprachen über längere Zeit miteinander in Kontakt stehen – besonders im Zusammenhang mit Kolonialismus und kulturellem Austausch.

Hintergrund: Neukaledonien und seine Sprachen

Neukaledonien ist eine Inselgruppe im südlichen Pazifik, nordöstlich von Australien. Sie gehört seit 1853 zu Frankreich. Zunächst war sie eine Strafkolonie, später eine Siedlungskolonie. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde sie zu einem französischen Überseegebiet.

Heute ist Französisch die Amtssprache und spielt in allen Lebensbereichen eine zentrale Rolle – in Schule, Politik, Medien und Wirtschaft.

Auf den Inseln werden jedoch auch 28 einheimische Sprachen gesprochen: 27 melanesische und eine polynesische. Außerdem gibt es eine kreolische Sprache namens Tayo, die auf dem Französischen basiert. Viele dieser Sprachen gelten als gefährdet oder vom Aussterben bedroht, weil immer mehr Menschen ausschließlich Französisch sprechen.

Der Sprachkontakt mit dem Französischen

Der starke Einfluss des Französischen hat historische und gesellschaftliche Gründe.

Französisch gilt als die Sprache der Bildung und des sozialen Aufstiegs. Wer gut Französisch spricht, hat bessere Chancen im Beruf und in der Gesellschaft.

Dadurch wird Französisch zunehmend zur Erstsprache vieler junger Menschen, während die traditionellen Sprachen an Bedeutung verlieren. Gleichzeitig findet jedoch ein spannender Prozess statt: Die melanesischen Sprachen übernehmen viele französische Wörter und passen sie an ihre eigenen Strukturen an.

Theoretischer Hintergrund: Romanisierung

Der Begriff Romanisierung beschreibt, wie romanische Sprachen – wie Französisch, Spanisch oder Portugiesisch – während der Kolonialzeit weltweit Einfluss auf andere Sprachen genommen haben.

Dieser Einfluss kann auf zwei Arten entstehen:

- Direkt, wenn Sprecher verschiedener Sprachen miteinander sprechen und Wörter austauschen.

- Indirekt, wenn Wörter über Medien, Handel oder internationale Begriffe verbreitet werden.

Romanisierung ist demnach ein Prozess, bei dem sprachliche Merkmale einer mächtigen Sprache von anderen übernommen werden. Oft spiegelt sich darin ein Ungleichgewicht der Machtverhältnisse wider – wie im Kolonialismus, wo die Sprache der Kolonialmacht als „höherwertig“ galt.

Französische Lehnwörter in den melanesischen Sprachen

In der Studie wurden zahlreiche französische Lehnwörter gefunden, die in den drei Sprachen Ajië, Paicî und Xârâcùù vorkommen. Am häufigsten werden Substantive übernommen – also Bezeichnungen für Dinge und Gegenstände –, gefolgt von Adjektiven und Verben.

Die übernommenen Wörter werden häufig verändert, um besser in die Laut- und Grammatiksysteme der melanesischen Sprachen zu passen. Beispiele für solche Anpassungen sind:

- Vereinfachung schwieriger französischer Laute,

- Weglassen von Endungen,

- Anfügen einheimischer Wortteile oder Artikel,

- Veränderung der Betonung.

Diese Veränderungen zeigen, dass Lehnwörter kreativ umgeformt und in die eigene Kultur eingebettet werden.

Bedeutung der Forschung

Die Untersuchung zeigt, dass die Romanisierung in Neukaledonien ein lebendiger Prozess ist. Das Französische hat den Wortschatz der melanesischen Sprachen stark geprägt, doch die Sprecher dieser Sprachen haben die Lehnwörter auf ihre eigene Weise angepasst und weiterentwickelt.

Damit zeigt die Arbeit, dass Sprachkontakt nicht nur zu Verlust führen muss, sondern auch neue sprachliche Formen und Ausdrucksmöglichkeiten entstehen lässt.

Sie trägt dazu bei, den Sprachwandel und den Erhalt bedrohter Sprachen besser zu verstehen – und zeigt, wie eng Sprache, Identität und Geschichte miteinander verbunden sind.

Zusammenfassend zeigt sich, dass Neukaledonien ein Ort ist, an dem Kolonialgeschichte und Sprachwandel auf besondere Weise sichtbar werden. Das Französische hat viele Spuren hinterlassen, doch die melanesischen Sprachen haben diese Einflüsse kreativ aufgenommen und weiterentwickelt.

Dadurch ist im Laufe der Zeit ein einzigartiger sprachlicher und kultureller Austausch entstanden, der bis heute lebendig ist. Die Dissertation von Frau Dr. Wienberg macht deutlich, wie eng Sprache, Geschichte und Identität miteinander verbunden sind – und wie Sprachkontakt nicht nur Verlust, sondern auch kreative Erneuerung bedeuten kann.

Wir gratulieren Frau Dr. Wienberg herzlich zu ihrer hervorragenden wissenschaftlichen Leistung und freuen uns, dass sie ihre Erfahrung und Begeisterung nun im Französischunterricht an unserer Schule weitergibt.